幼児期のリトミック

「リトミック」は音楽教育法の一つです。

日本では「乳幼児の習い事」として親しまれていますが、

大人でも学びに終わりのない深いメソッドです。

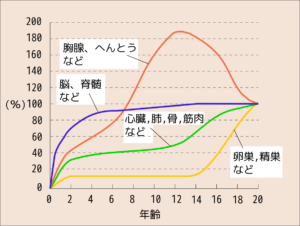

小さい年齡でしか養われない音感やリズム感、

臨界期が関係しています。

ただ単に音符を読んだり、聴いて動くだけではなく

「感じて反応する」

「感じて動く」

その感じる

||

聴く・身体全体で表現する

子どもは直結しています。

より、本能的ということです。

年齢的な発達にも関係が有ります。

5歳くらいになると知識も増え、

感覚的にではなく(感覚期)、思考が働き出します。

3歳までに脳の刺激、5歳までに良い刺激を

3歳までに大人の脳の80%は完成されます。

また、神経経路なども良い環境、良い刺激によってどんどん成長します。

「だんだん身長が伸びる」

と言うように、だんだん成長していくのだろうな

というイメージとは

違う成長段階が人間にはあります。

3歳までに

親からの愛情をきちんと確かめ、自己肯定感の土台をつくる

五感を通しての経験を親子で沢山経験すると、

あらゆる分野への興味の土台と

人としての「表現力」を養えます。

音感、リズム感、手先の技術の取得、語学、

スポーツ、組み合わせ、分別、名称、ルール、

発想、発揮、集中、把握、おもいやり、順番、

リーダーシップ・・・・・

子どもの力の可能性は無限大です。

リトミックは無限大

子どもの力を伸ばすには「リトミック」が最適。

本能的に心地よい「音楽」があるから。

自然に集中。

多彩なので飽きない。

規則性を発見、

全体像の把握、

変化の把握、

「音楽の中で」気がついたことは

他の場面でも

「出来る」になるのです。

からだ全体で表現する子ども

「からだ」全体で動くこどもは、だんだん細かい動きができるようになります。

からだ全体で思いっきり動き、

楽しい・出来た・もっと・一緒で嬉しい

そんな経験が繰り返し出来た子どもたちは

心が満たされます。

心が満たされると

情緒が安定

もっと興味も広がります。

さらに満たされると

自分はコレが好き

コレが出来たと言う自信に繋がります。

自己肯定感の土台

幼児期にとっても大切な2つのこと

- 親からの愛情

- 自己肯定感

私はこの2つだと思っています。

親子関係

現代社会において、生活が多様化する中で

親子関係、生活習慣も多様化しています。

親がどの様に「子ども」と接して

- 親から子の愛情をしっかり伝える

- 子どもが自己肯定感を持てるようにするか

充分に考えたり、知識を得て行動して行く必要性を強く感じます。